“Sphinx Legacy” 編纂記 第15回

加藤英夫

加藤英夫

今回取り上げた以下の”Sphinx”の記事には、大きな間違いがありますが、とりあえずそのまま引用しておき、間違いについては、最後に説明させていただきます。

松旭斎天一がオーストラリア公演を行ったときの記事です。

出典:”Sphinx”, 1914年3月号 執筆者:J.P. Goulston

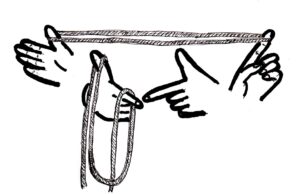

I have just seen a Japanese turn—The Tenichi Troupe, on the Brennan-Tuller line, doing the sword cabinet, the thumb tie and water fountain trick—water spouting from various articles. The lady in the act does a very neat version of the egg-bag stunt, producing two traysful of balls. She also did the wet paper into confetti business and the handkerchief tube.

The Japanese lady pleased them with her very dainty manner. The Japanese act was cleanly manipulated, a trifle spread out, with a bit too much posing (an Oriental failing), and took with the audience, but without raising much enthusiasm.

この記事の中で、’やや多い間の取り方(東洋人の欠点)で’と書かれているのが気になりました。この表現の中の’posing’は、’間’と解釈するか、’決めのポーズ’と解釈するか、はたまた大袈裟に’見得を切ること’と解釈するかによって、著者が何を言いたいのか判断が違ってきます。’a bit too much’と書かれていますから、’見得を切ること’ではないでしょう。’見得’というものは、そんなに頻繁に切るものではないですから。

おそらく、動作を始めるときに体を一定の形に止めることではないかと思います。たとえば投げたテープを集めて、扇いで紙吹雪を飛ばすとき、テープを集めてすぐ扇ぐ動作に続けるのでなはなく、テープを持った左手の下で、右手に持った扇をかまえて形を決めてから、扇ぎ始めるでしょう。そのような間の取り方をさしているのではないかと思います。

このような間の取り方は、集めたテープを扇ぐというような重要な動作の始まりには必要ですが、どんな動作をやるときもいちいちそのような間を取りながらやると、くどい演技になってしまいます。Goulstonはそのようなことを言いたいのではないでしょうか。動作を流れるようにやるときもあれば、区切りをつけてやる、そのようにメリハリをつけることが舞台での動作、所作には必要なのでしょう。

日本の芸には間の取り方とは別に、動作をするときの型を重視する傾向が、西洋の芸よりもあると思います。Goulstonはそのことを指摘しているのではないでしょうが、日本人マジシャンにはその傾向があります。日本舞踊、茶道、空手など、芸の領域にとどまらず、それは日本文化の特長です。西洋のダイナミックな動きのマジシャンに対して、そのようなスタイルで芸を磨き上げることが、日本のマジックの良さを発揮できるかもしれません。

以上のようにこの論題についてまとめたあとしばらくして、朝日新聞2020年9月28日づけの、’折々のことば’を見つけました。これは海外の人から見た日本人の姿、態度、生き方に関する指摘であり、今回の論題の根底にある要因であると思いました。

折々のことば 鷲田清一 No.1948

私が日本に来て一番怖かったのは、この日本社会は、どこに「オン」と「オフ」があるかがわからないことだった。 ウスビ・サコ

学びも就職活動も、いや交友や趣味でさえ、一律のフレームの中でやっきに取り組む人たち。「どこでリラックスするの?」と問いたくなると、アフリカ出身の京都精華大学長は言う。人に与えられた物差しに自分を当てるのではなく、自分を見つめる「オフ」の時間の中でこそ、個として成長するのにと。『サコ学長、日本を語る』 から。

私はウスビ・サコのこの言葉を読んで、失礼ながら、あまり規律が厳しくない国で育ったから、日本に来て、規律正しい日本人の生き方を見て、そのように感じたのではないかと思いました。ですから最初は、この言葉を取り上げる気持ちにはなりませんでした。しかしながらよく読むと、規律に厳しい生き方にはまり過ぎると、たしかに個としての成長が停滞する可能性のある例が思い浮かびました。

私の家から高田馬場に行く途中に、外国語学校があります。登校、下校時になると、道路の半分以上埋め尽くすほどに、黒い制服の生徒の行列が出現します。感性がいちばん発達する大切な時期に、同じようなものを着なくてはならなければ、ファッションセンスが磨かれるチャンスが与えられないことになります。

そしてつぎに浮かんだ光景が、ある高名なプロマジシャンの家に遊びに行ったときのことです。その日は、若いお弟子さんが稽古をつけてもらっていて、それが終わるまで私は見させてもらいました。その稽古では、道具の取り上げ方から、改め方から、そして足の運び方どころか、どこで視線を客に向けるかまで、厳しく教えられていました。やり方を間違うと、師匠は手本をやってみて、弟子がそれとまったく同じようにできるまで、練習は続けられました。これこそまさに「型にはめる」という教え方です。

型にはめるという教え方というのは、指導の初期段階では効率のよい教え方です。何も知らない人に、勝手な動作のやり方、歩き方、道具の取り上げ方でやらせたら、それもまた、逆の意味で型にはめることになります。動作のやり方、歩き方、道具の取り上げ方などに気を使わずにやってしまうという悪い習慣が見につくのです。

いままで何度も書いてきましたが、Chavez Magic Studioでは、どの生徒にも決まったクラシックマジックを、同じようなやり方で教えます。一見、前述の師匠のやり方と同じように見えますが、そうではありません。Chavezでやるのは、練習課題としてクラシックマジックを、ある程度は型にはまったやり方で習得させるのです。すなわち、基礎練習においては、標準的な優れたやり方を体にしみこませるのは良いことなのです。

ピアノのレッスンには、エチュードという基礎練習があります。正確な運指、正確なテンポでやることを、型にはめるように繰り返しやります。もちろん音の強弱や速度の変化なども、楽譜に忠実にやります。先生はそれが正しくできるように導きます。それはあくまでも基礎練習においてのことです。

実際に観客の前でピアニストが曲を演奏するときには、型にはまったやり方で演奏したら面白くありません。音の強弱の付け方も、速度の変化も、演奏しているときの表情まで、ピアニストによって違うから面白いのです。ですからマジックにおいても、基礎練習では型にはまったやり方をやり、ある演目を練習するときは、そのマジックにあったやり方を熟考して身につける、というやり方が望まれるのです。

今回は”Sphinx”の記事をもとにして、長々と私の考え方を書かせていただきましたが、読んだ記事から考えを発展させて、自分の考えを広げていくというのも、歴史を研究することの役立て方であると思います。もちろんそれは著者に望まれることだけではなく、読者の方にも望まれることであるとも思います。

最後にGoulstonの記述における間違いについてですが、この間違いを見つけたのは私ではなく、”Sphinx Legacy”編纂記をMN7のサイトにアップロードする作業を担当していただいている、森下洋平氏でした。

森下氏は、松旭斎天一は1912年に逝去しているので、Goulstonが見たのはTenichi Troupeではあり得ない、と指摘されています。森下氏は、その時期にオーストラリア公演を行ったのは、1913年におけるTenka Troupeであることを確認されていますが、これは1915年に天勝一座を退団した足立君子が、その後発足させた天華一座(Tenka Troupe)とは異なると思われます。それ以前にも、英語表記でTen-ka Troupeという一座が存在していたことは、”Sphinx”, 1910年7月号、1912年7月号に見られます。

(つづく)

““Sphinx Legacy” 編纂記 第15回” に対して2件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。

松山光伸さんから、コメントが寄せられましたので、

転載させていただきます。

加藤英夫さんから、コメントが寄せられましたので、

転載させていただきます。